媒体中心

8问8答:采访曾孜荣

简介:曾孜荣

曾馆长,您最近在忙什么?

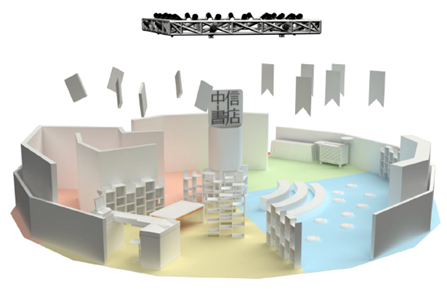

中信书店&中信美术馆 将于世界读书日4月23日~5月2日在北京环球贸易中心的中庭广场举办——“梦想公园”阅读与艺术嘉年华活动。我在准备活动中的“主题版画展”+“著名艺术家傅庆豊雕塑展”。以此次活动也是“第七届书香中国·北京阅读季”系列活动——“阅读,点亮一座城”重点项目之一。

中信美术馆成立一年多了,最大的收获是什么?

以前在今日美术馆工作,常常有一种遗憾,就是我们举办的各种艺术展览、活动,总有一种象牙塔内自娱自乐的感觉,只在很小的艺术圈产生影响。去年我们成立中信美术馆之后,无论是依托中信出版社做“艺术普及图书”,还是在中信书店做“迷你艺术展览”,以及互联网平台的“艺术公开课”,均属于面向大众的、更接地气的跨界尝试,也获得了数量庞大的读者、听众的良好反馈。我认为中国目前的文化环境,艺术界最重要的任务还是推广、普及、美育,然后才可能出现收藏与当代艺术创作的繁荣,就这一点而言,我们还有无数的工作与收获可以期待。

去年您在微信里成功地开设了介绍中国传统绘画的课程,能否讲讲具体情况,以后还会继续吗?

去年中信美术馆推出《中国美术史-大师原典》丛书之后,也是机缘巧合,正好“今日头条”创办的“头条学院”也在想推出艺术课程,所以一拍即合开设中国绘画课程。而且大家似乎都感觉,以前脑海中关于绘画的记忆,西方大师的名画,莫奈、梵高、毕加索……占据太多位置,而对于华夏美术的印象,多少有些暗淡模糊。可能是中国画的经典,常常是很长的卷轴,不便于公开展览,印在书上,图像也要缩小很多倍,那些美丽的细节、精彩的笔触,其实浑浊不清、微而不见了。因此,这次互联网上的课程,我主要展示中国名画的高清“局部”,与大家分享“细节”里的中国美术史……没想到效果出人意料的好,大约近40万人收听了课程。当然,我今年会继续课程。

内容付费是目前内容产业的一个发展热点,比如在网上或移动设备上提供付费的内容订阅。您怎么看?也想开发相应产品吗?

刚才说到我今年会继续课程,就是会做成付费订阅的课程呢!

因为,这是一个无数内容在抢夺读者(观众)时间的时代,免费的东西已是泥沙俱下、鱼目混珠,令人目不暇接。反倒是付费的内容,因为用户会认真考虑、筛选,再决定花钱,一旦付费订阅后,用户的打开率、重视度,都远超免费内容。互联网的迭代变化最快,免费分享已无法引起注意、黏住用户了,付费恰恰是最恰当的门槛与有价值内容的标签。

可以用三句话高度概括中国传统绘画的精髓/精神/特征吗?你最欣赏的三位中国传统绘画大师是?

只能三句?哈哈。那我会想起李白说的:天地是万物临时的旅舍,光阴让古往今来的人都成为过客。浮生若梦,为欢几何?古人秉烛夜游,因为珍惜美好啊。何况阳春召我以烟景,大块假我以文章……中国绘画,无论山水、花鸟、人物,精髓都是让人珍惜田园世纪的岁月静好。我最欣赏的大师,王希孟、宋徽宗、李公麟都是如此。

中国传统绘画在“文化走出去“中有哪些机会和困难?

机遇很多,一方面近40年经济快速发展,让越来越多的中国人对传统文化更自信了;一方面是国家也越来越重视,2017年初,党中央国务院第一份文件就是《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》定下重大国策:全面复兴传统文化!目标是“到2025年,中华优秀传统文化传承发展体系基本形成,研究阐发、教育普及、保护传承、创新发展、传播交流等方面协同推进并取得重要成果,具有中国特色、中国风格、中国气派的文化产品更加丰富,文化自觉和文化自信显著增强,国家文化软实力的根基更为坚实,中华文化的国际影响力明显提升。”困难也很多,主要是中国过去的教育体系中,美术课完全以西画(素描、水彩、油画)为基础,绝多大数中国人,已看不读懂中国画,对中国美术史也所知甚少。不了解,因此消费的意愿也不很强。中国绘画的画册普遍没有西洋绘画的画册那么受欢迎。

作为中信美术馆的馆长您还兼任中信书店的管理工作,哪一边更有挑战?

某种意义上,我把书店与美术馆视为一件事情。就是今天的书店,早已不仅仅是纯粹卖书的商店了,自诚品书店从画廊演化而来,到日本茑屋书店美学商品的大放异彩,优秀的书店都是跨界、混搭、融合了图书馆、美术馆、设计馆、咖啡馆等等综合形态。我的挑战正是,在中信书店未来的大型地标店中,成功融入美术馆。

这几年连锁书店纷纷抢滩,不知道中信书店有什么战略?经营书店有希望长期盈利吗?

中信书店已制定了“千店计划”,其中包括在一二线城市开设多家超过500平方米的地标店以及为数众多的机场书店、城市书店。只要书店能真正成为城市的“第三空间”,经营书店完全可以长期盈利。(在城市中,家庭是人们待着的第一空间;工作单位则是第二空间;工作之余,找一个休憩场所,捧一叠喜欢的书,喝一杯咖啡,或是约上朋友,见面聊天,这就是第三空间。)如前面所说,融合了图书馆、美术馆、设计馆、咖啡馆等综合形态的城市书店,与以往的传统书店完全不同。那种只会售书的书店,确实难以存活。